umbria

-

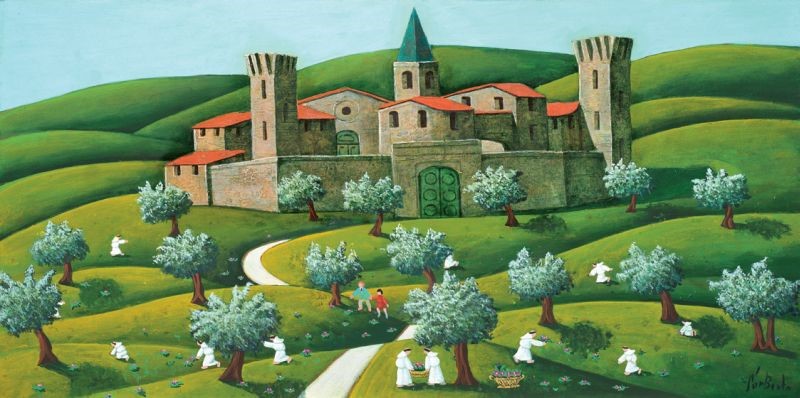

Il paradiso metafisico dei colli assisani

Tutte le sfumature dell’ocra e dell’arancio in estate, il bruno verdastro dell’autunno, e la candida neve color latte dei grandi freddi. Poi, si ricomincia con una primavera di colli verde brillante, macchiati di papaveri e denti di leone. Non c’è nero a spegnere la gioia, non ci sono nubi ad offuscare i cieli azzurri. Persino…

-

Montefalco – tra i vigneti di Sagrantino e le storie francescane di Benozzo Gozzoli

Tra tutti i borghi umbri in cui dimorano botti di vino buono, uno svetta in particolare. Dalla cima della sua montagnola domina le colline circostanti, come fosse il re dinnanzi alla sua corte. Una corte di vigneti, di tralci verde brillante che tirano righe dritte sul terreno generoso, si estende attorno. È la terra del…

-

Federico Zeri: un cacciatore e identificatore di tesori artistici del passato

L’impressione che si ha del lavoro di uno storico dell’arte, come era Federico Zeri, è quella di un cercatore di tesori. Di più, è quella di uno Sherlock Holmes dell’arte, che ha un sesto senso sopra l’ordinario, e un occhio più acuto di una lince. Ricostruire la storia dei dipinti è un’impresa ardua, quanto affasciante:…

-

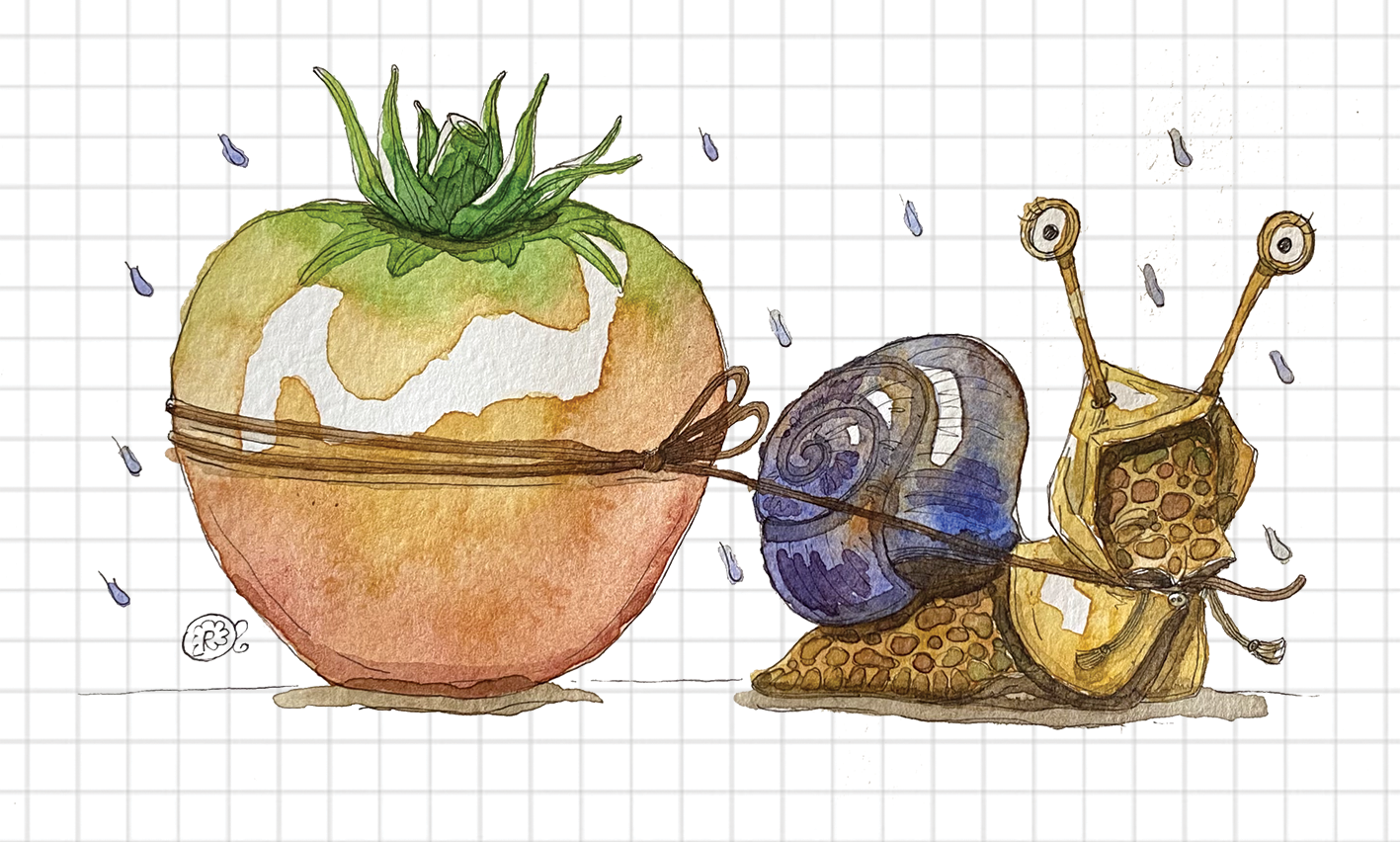

Un pomodoro gigante… per appetiti da lumaca

Dopo un mese di sole pressoché ininterrotto, finalmente giunse la pioggia. E non furono le solite “due gocce” d’acqua… Tuttavia, prima che le secchiate di pioggia ricoprissero i colli lacustri, il pomeriggio sembrava presagire soltanto una lieve acquerugiola, più rinfrescante che altro. Confidando nella suddetta “lieve” acquerugiola, la Risolartista e il Bassetto Leccino avevano avuto…

-

Alle radici della Fagiolina del Trasimeno

Mentre la Risolartista era nel bel mezzo delle sue compere quotidiane, il suo occhio attento cadde su una dicitura curiosa di una certa etichetta. “Prodotto lavorato a zampette con amore” Da questa curiosa dicitura, risalì, poi, alle zampette citate, che la condussero fino alle radici della famosa Fagiolina del Trasimeno. Un percorso fruttuoso, che merita…

-

San Feliciano: paese di tramonti, di pescatori, e di gatti

San Feliciano è quel piccolo angolo di Trasimeno noto per essere borgo di pescatori e di gatti. Senza dimenticare i tramonti: dicono siano tra i più belli del mondo intero… Finché lo si visita da turisti, però, se ne perdono molte cose. Il San Feliciano degli stranieri è fatto di cenette di pesce con il…

-

Gatti neri e batticuori

Ogni mattina, nel viottolo che conduceva dalla piazza al lungolago, avveniva un evento curioso. Ogni mattina, se vi fosse capitato di percorrere tale viottolo, vi sareste ritrovati spettatori di una storia d’amore felino. Il primo protagonista, o meglio “la protagonista”, era la Gatta Ittica. Tutti i giorni, passata l’ora di colazione (dunque verso le nove…

-

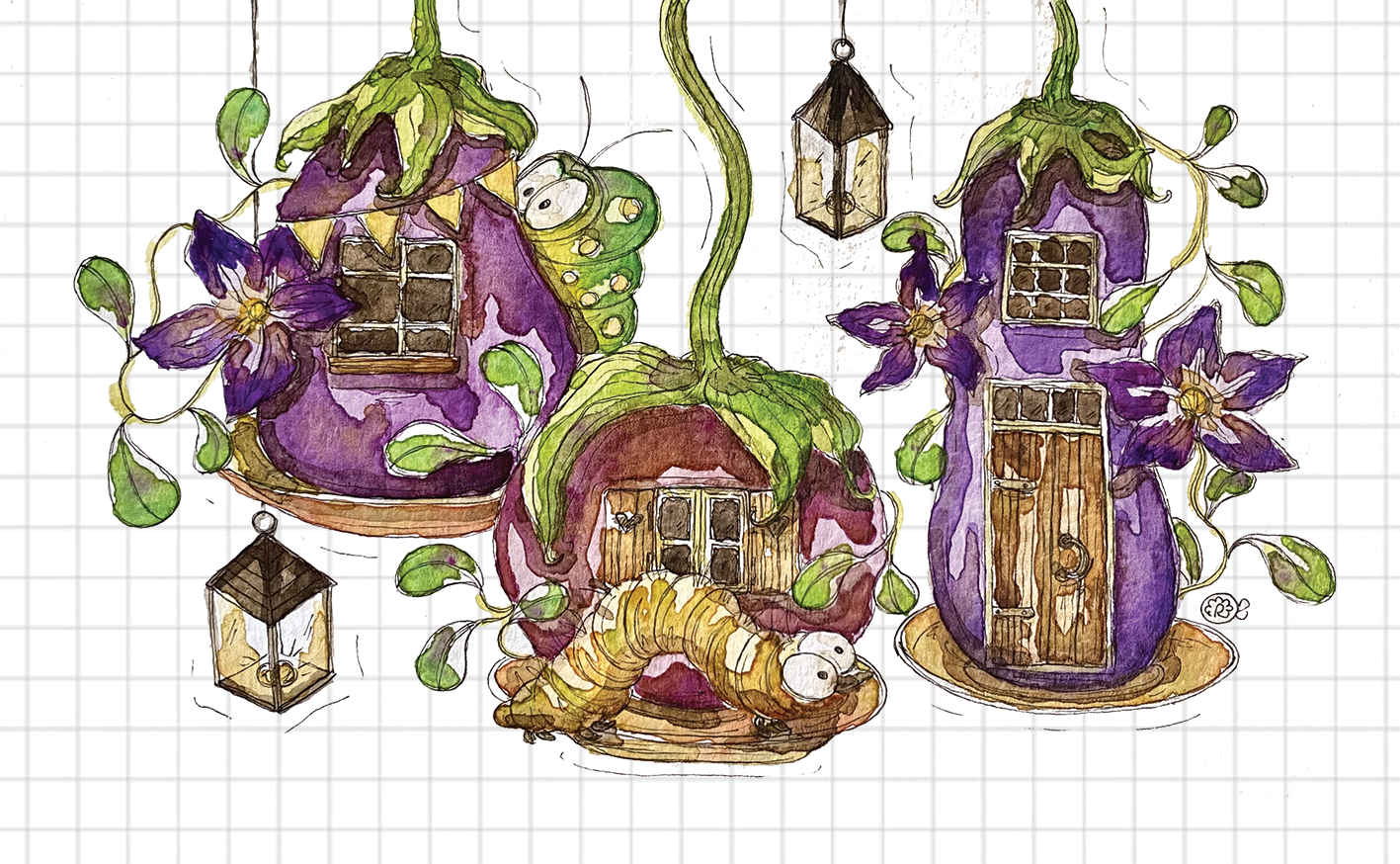

Vendesi melanzappartamenti vista lago

L’orto vista lago del Signor Carlo regalava ogni volta ai suoi visitatori qualche curiosa sorpresa. Sempre che questi ultimi fossero in grado di vederla… Proprio così: quell’orto era un luogo speciale, che, a quanto pare, era molto gradito ai più pittoreschi personaggini che si potessero immaginare. Personaggini di ogni genere e specie, che andavano…

-

Melonfiere in volo

In quel fresco (strano, ma vero!) pomeriggio agostano, il sesto senso d’arista era stato stuzzicato dalla voglia di melone. E, quando era il senso d’artista a parlare, significava sempre che c’era qualcosa di pittoresco in vista… Per sapere cosa le rive del Trasimeno avevano in serbo per la Risolartista quella volta, occorreva seguire l’intuito, e…

-

Una collana di nodi d’amore

Sul finire di agosto, il 27 per la precisione, arrivava anche l’onomastico della Mamma Monica. Il che significava farle prima di tutto gli auguri (impegnandosi a ricordarselo già dal mattino), e poi anche un regalino. Si sa che gli onomastici sono un’occasione ottima per fare festa, soprattutto quando arrivano in quei periodi dell’anno in cui…