Racconti per bambini

-

La pittura a tempera: quando i tuorli d’uovo non servivano solo a fare lo zabaione

Fino all’invenzione della pittura a olio, avvenuta per mano dei Fiamminghi, nelle terre nordiche quattrocentesche, la tecnica più usata era la tempera. Tempera… all’uovo. Da secoli, le preparazioni oleose erano celebri per il loro essere tanto vantaggiose, quanto ben scomode da utilizzare. Pensate che, per far asciugare quegli olii, occorrevano giorni e giorni (se non mesi!).…

-

Fiabe Braidensi – Nel Presepe del Bergognone

Il Bambinello era nato. Era nato anche alla Pinacoteca di Brera. Così come i pastori, secoli e secoli prima, avevano ricevuto l’annuncio da un angelo, così anche la Risolartista sentì una chiamata speciale. Osservando il presepe che aveva costruito con tanta cura sotto il suo albero di casa, la piccola artista rimaneva sempre affascinata da…

-

Anche l’Annunciazione di Tiziano ha i suoi “effetti speciali”

Era tradizione che, in pieno periodo natalizio, si andasse a vedere quell’opera d’arte, ospitata dal Museo Diocesano in occasione delle feste. Quell’anno, si trattava dell’Annunciazione napoletana di Tiziano: un capolavoro poco noto, ma assai speciale. Il pomeriggio freddo e preannunciante una nevicata era ottimo per creare l’atmosfera. Corso di Porta Ticinese era poco affollato (strano,…

-

Fiabe braidensi – Disegnando su uno scrittoio arcobaleno

Quel pomeriggio, la Risolartista aveva voglia di fare un po’ di pratica di “ritrattistica”. Quale posto migliore per avere la giusta ispirazione della Pinacoteca di Brera?! Quadernetto degli schizzi sotto il braccio, matite e carboncini nello zainetto: in un attimo fu tra le sale braidensi. Dovete sapere, che questo museo milanese è particolarmente incline a…

-

La Fiera dei Colori d’Autunno… nel sottobosco di Villa Necchi

Domenica pomeriggio, tiepido sole novembrino a indorare le vie milanesi, profumo di caldarroste sotto il naso. Un tempo ideale in cui andare a spasso, alla ricerca di colori autunnali. Fu un certo sentore di sottobosco (insolito nel panorama metropolitano di Milano) ad attirare lo spiritello d’artista. Possibile che l’autunno boschivo fosse arrivato fino al cuore…

-

Bucato al profumo di lavanda meneghina

Una delle prime cose a cui pensò la Risolartista, appena tornata in terra milanese dalle vacanze, fu il suo campo di lavanda. Che cosa doveva aspettarsi? Che cosa poteva essergli successo durante tutta quella estate in cui era stata lontana? Prima di partire, l’aveva affidato alle cure amorevoli della “fantesca” del condominio, la Signora Maria,…

-

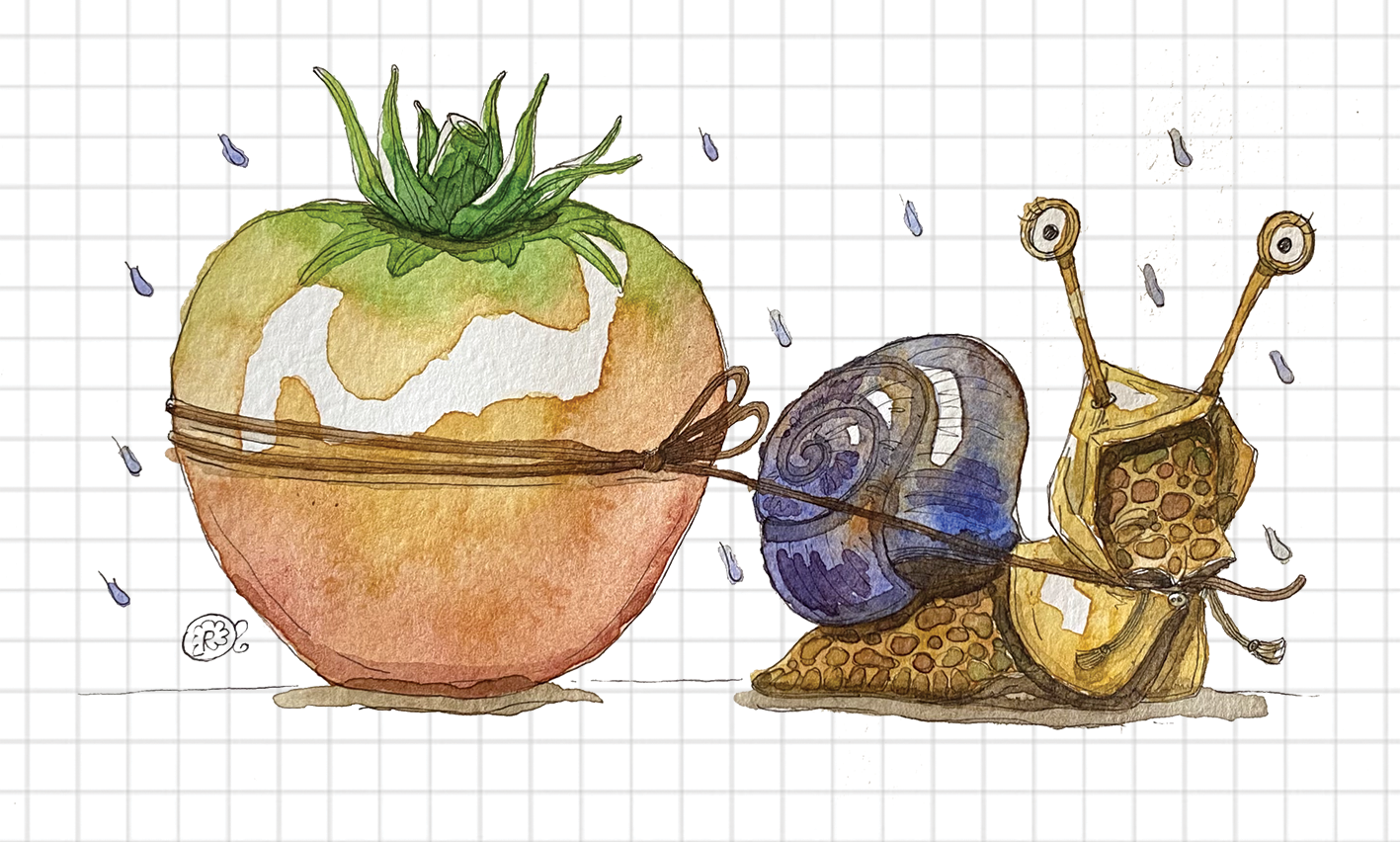

Un pomodoro gigante… per appetiti da lumaca

Dopo un mese di sole pressoché ininterrotto, finalmente giunse la pioggia. E non furono le solite “due gocce” d’acqua… Tuttavia, prima che le secchiate di pioggia ricoprissero i colli lacustri, il pomeriggio sembrava presagire soltanto una lieve acquerugiola, più rinfrescante che altro. Confidando nella suddetta “lieve” acquerugiola, la Risolartista e il Bassetto Leccino avevano avuto…

-

Alle radici della Fagiolina del Trasimeno

Mentre la Risolartista era nel bel mezzo delle sue compere quotidiane, il suo occhio attento cadde su una dicitura curiosa di una certa etichetta. “Prodotto lavorato a zampette con amore” Da questa curiosa dicitura, risalì, poi, alle zampette citate, che la condussero fino alle radici della famosa Fagiolina del Trasimeno. Un percorso fruttuoso, che merita…

-

San Feliciano: paese di tramonti, di pescatori, e di gatti

San Feliciano è quel piccolo angolo di Trasimeno noto per essere borgo di pescatori e di gatti. Senza dimenticare i tramonti: dicono siano tra i più belli del mondo intero… Finché lo si visita da turisti, però, se ne perdono molte cose. Il San Feliciano degli stranieri è fatto di cenette di pesce con il…

-

Gatti neri e batticuori

Ogni mattina, nel viottolo che conduceva dalla piazza al lungolago, avveniva un evento curioso. Ogni mattina, se vi fosse capitato di percorrere tale viottolo, vi sareste ritrovati spettatori di una storia d’amore felino. Il primo protagonista, o meglio “la protagonista”, era la Gatta Ittica. Tutti i giorni, passata l’ora di colazione (dunque verso le nove…