Maggio 2021

-

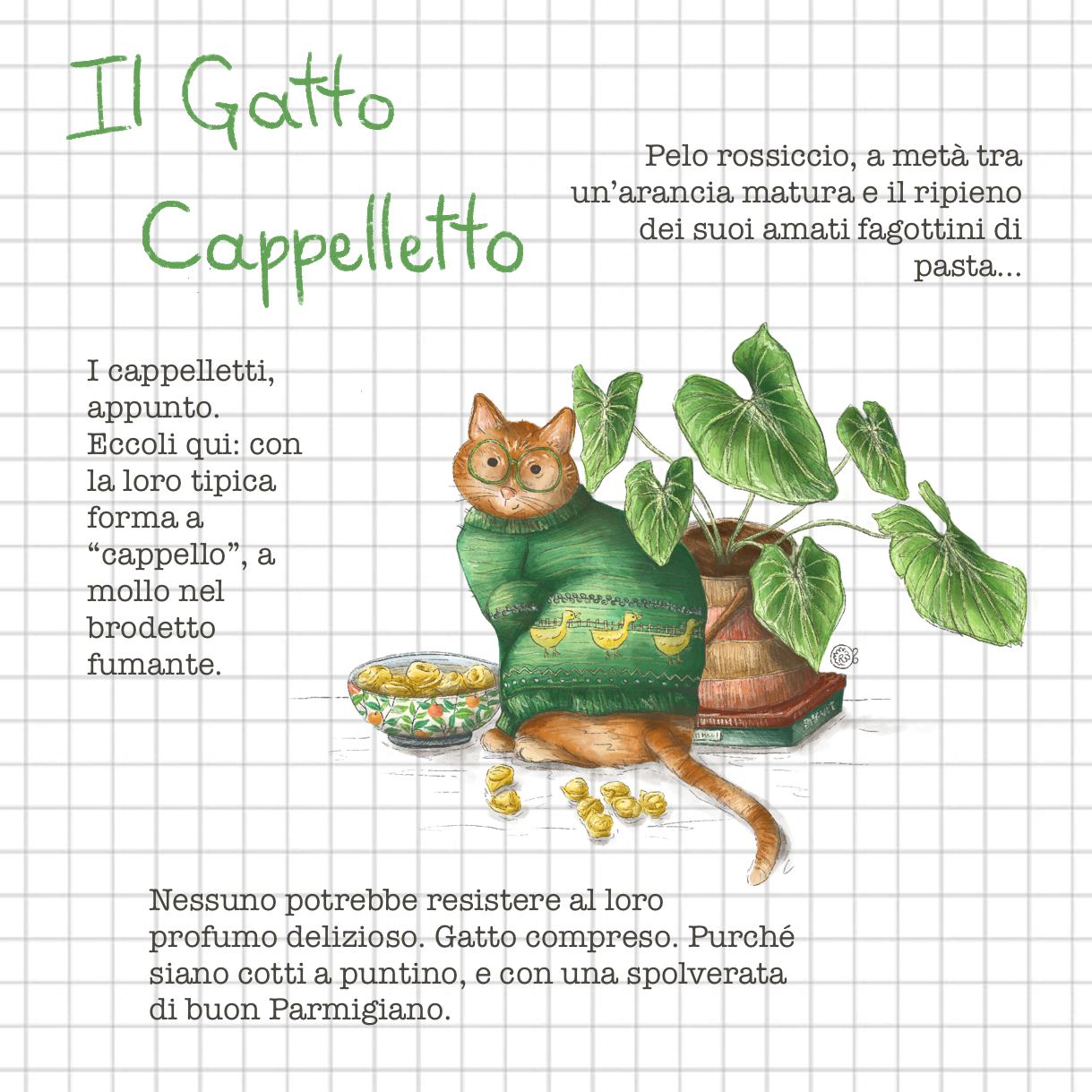

Il Gatto Cappelletto

Ehi, dico a voi laggiù! … Non mi vedete? Sono qui, sopra il tetto. Proprio accanto all’antenna della televisione! Un momento solo, e scendo a presentarmi: devo finire il mio giro di ricognizione mattutino. Eccomi. Scusate il ritardo! Ora vi spiego cosa stavo facendo poco fa… ah, prima di tutto: mi chiamo Cappelletto, e sono…

-

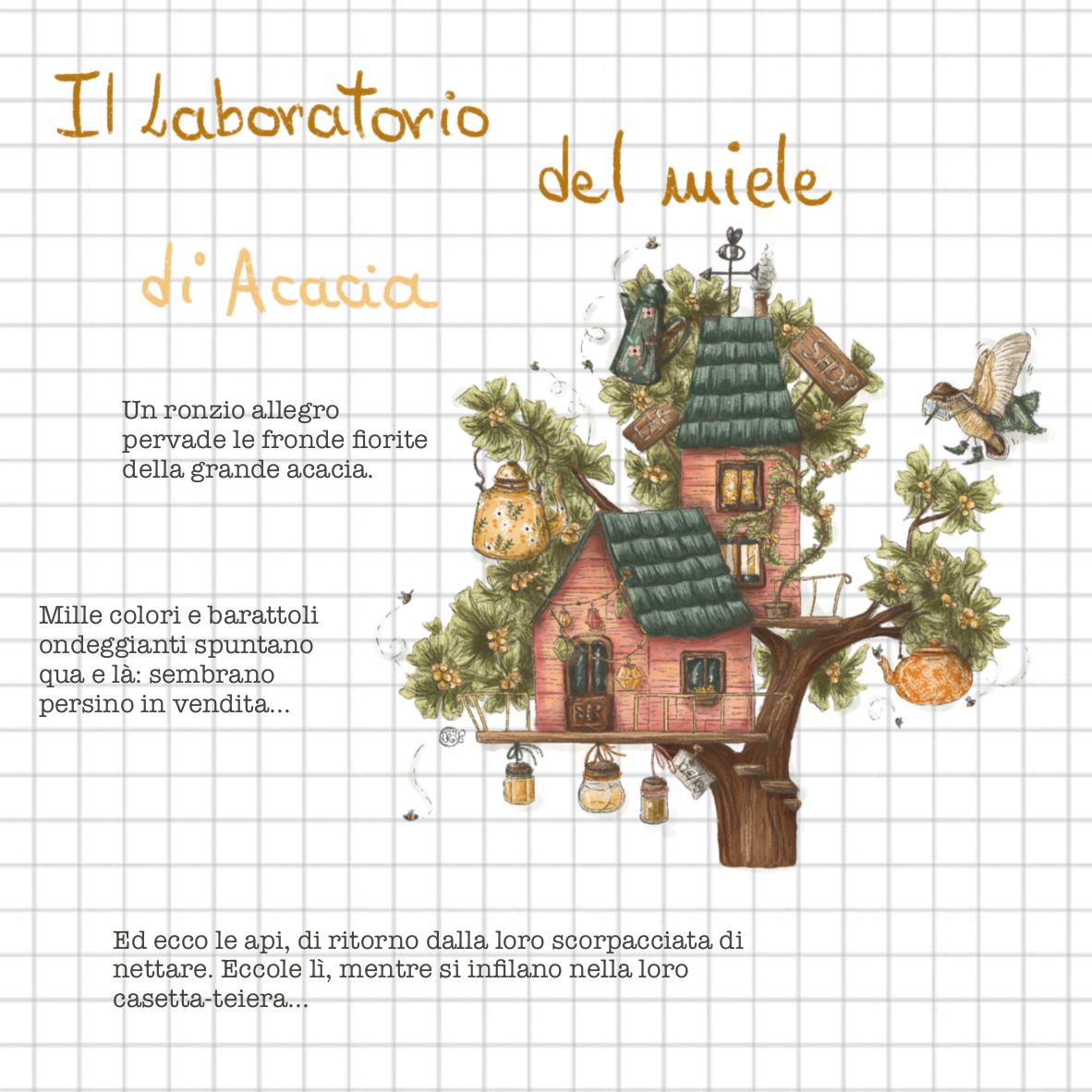

Miele da intenditori

Vi sarà capitato, almeno una volta, di ritrovarvi alle prese con un barattolo di miele dal contenuto solido quanto un pezzo di sapone da bucato. Per il sapone, non ci sarebbero grandi problemi: un po’ d’acqua, e il tutto si ammorbidirebbe in un attimo. Trattandosi di miele, però, a nessuno verrebbe mai in mente di…

-

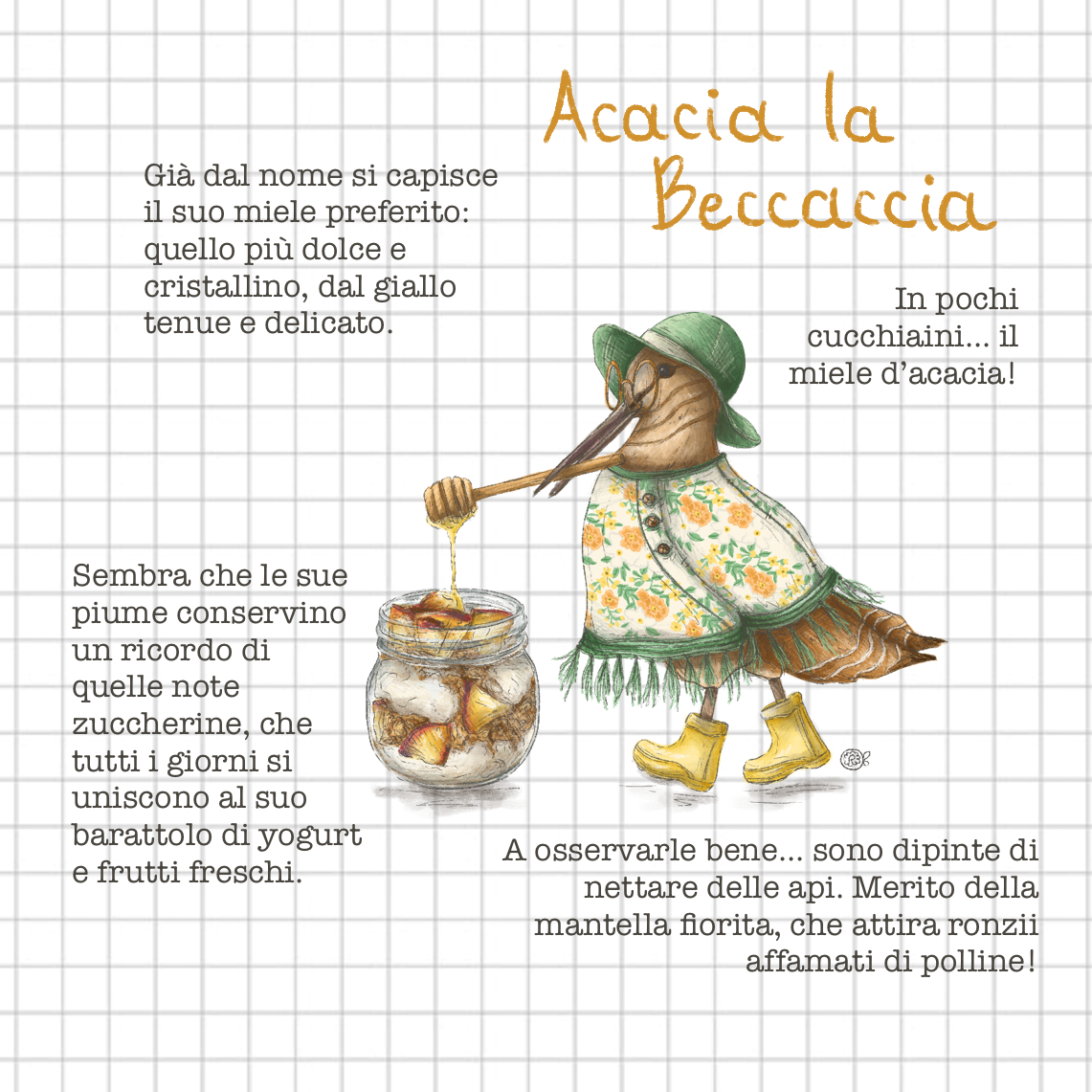

Acacia la Beccaccia

Salve a tutti! Mi chiamo Acacia, e sono una Beccaccia ghiotta di miele… d’acacia. Ci tengo subito a sottolinearlo (nel caso ne aveste un barattolino proprio lì, a portata di mano…!), così da aiutarvi anche a trovare la mia casetta. Indovinate un po’! Anche quella si trova proprio tra le fronde di un maestoso albero…

-

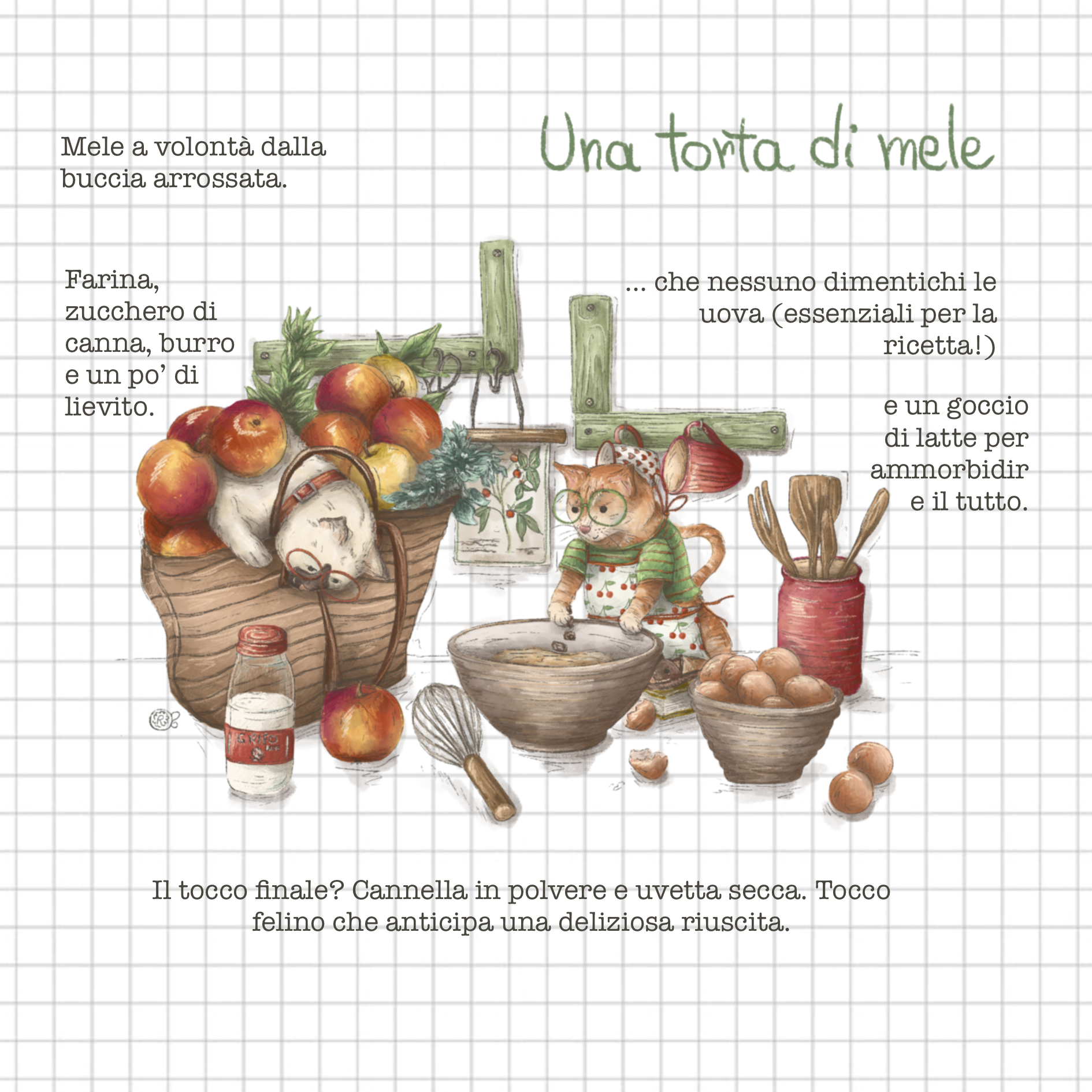

Una torta di mele

Quattro passi in direzione della campagna, e le gocce di pioggia avevano subito cominciato a cadere. La Risolartista avrebbe tanto voluto prolungare il suo giretto pomeridiano, ma il tempo non voleva saperne di collaborare. In breve fu costretta a rinunciare, e rincasò zuppa dalla testa ai piedi; potete capire bene la sua tristezza, oltre alle…

-

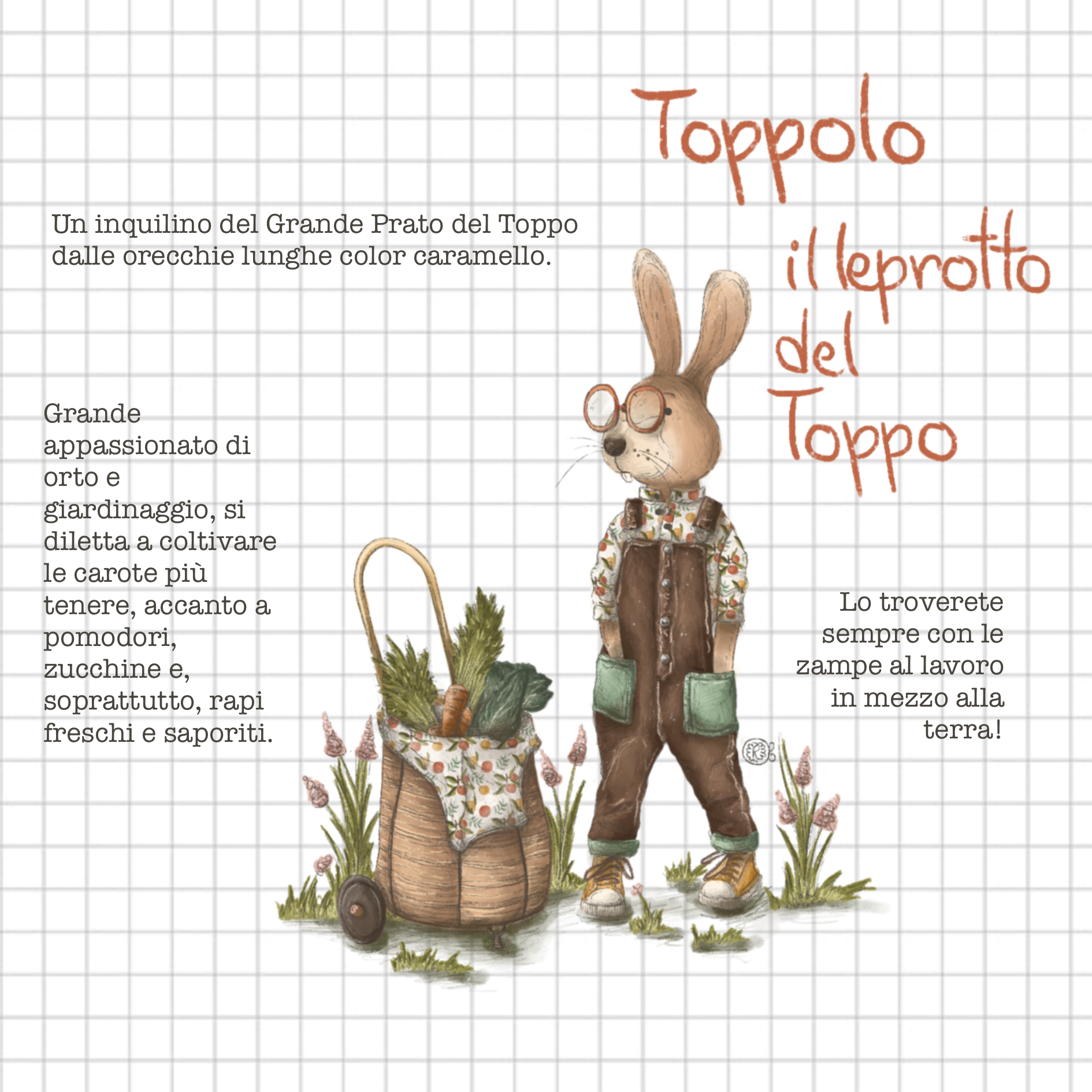

Toppolo il Leprotto del Toppo

Piacere, mi chiamo Toppolo. Sono un Leprotto color caramello, dalle orecchie lunghe, e con un codino bianco bianco, come fosse un batuffolo di cotone. Abito su in alto, quasi in cima alla collina. Quale? … Quella del Toppo, che domande! Per chi non fosse del luogo, si tratta di un posto magico, con un’atmosfera spirituale…

-

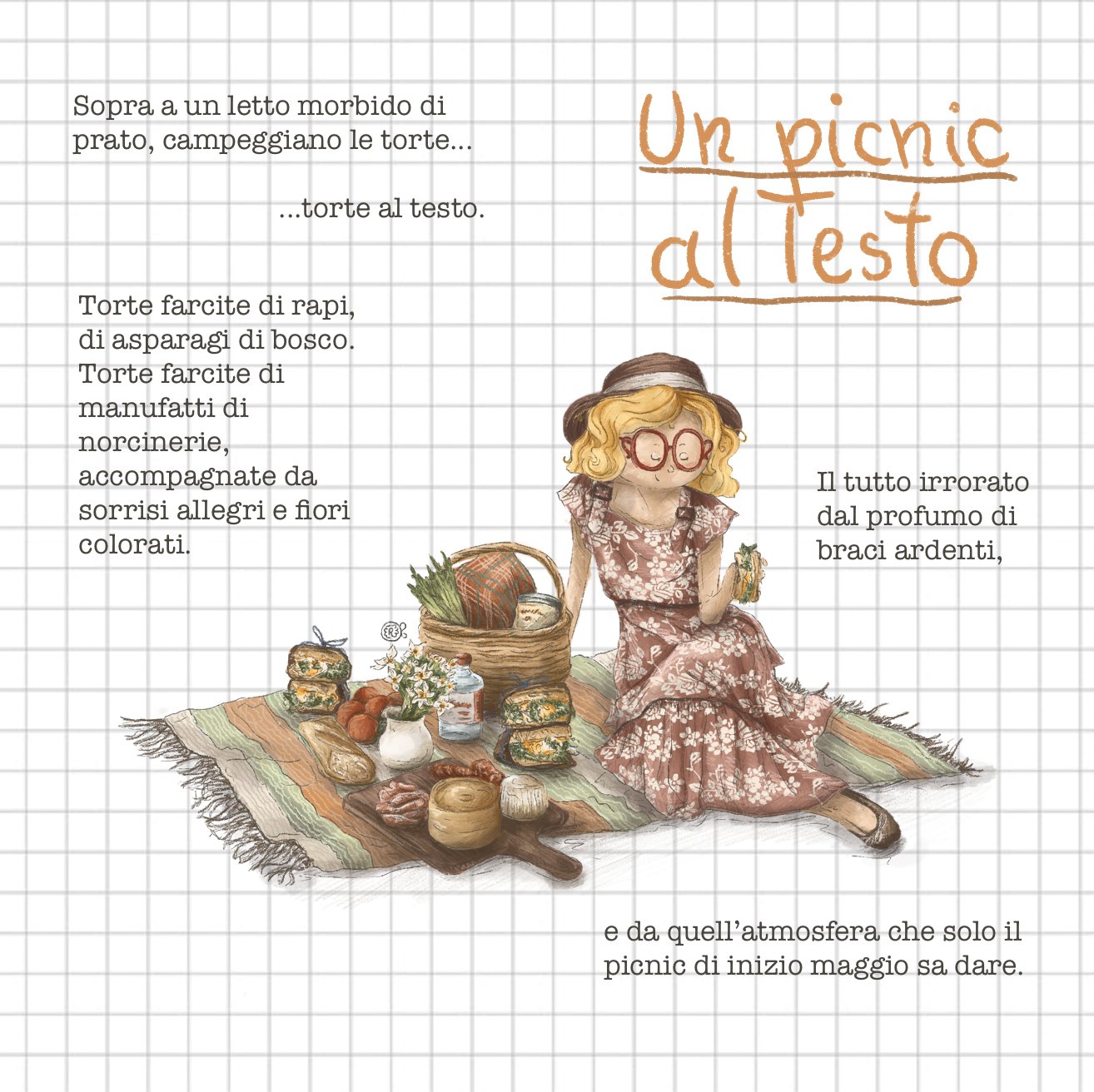

Un picnic al testo

Una domenica di maggio scorre sotto ai rami quieti degli ulivi. Un praticello verde, qualche petalo giallo, e quel profumo di campagna primaverile, ricca di polline, quanto di braci ardenti che scoppiettano chissà dove. Così comincia il primo picnic di stagione, perso tra i colli del Trasimeno. Sulla coperta di lana c’è un cestino curioso.…

-

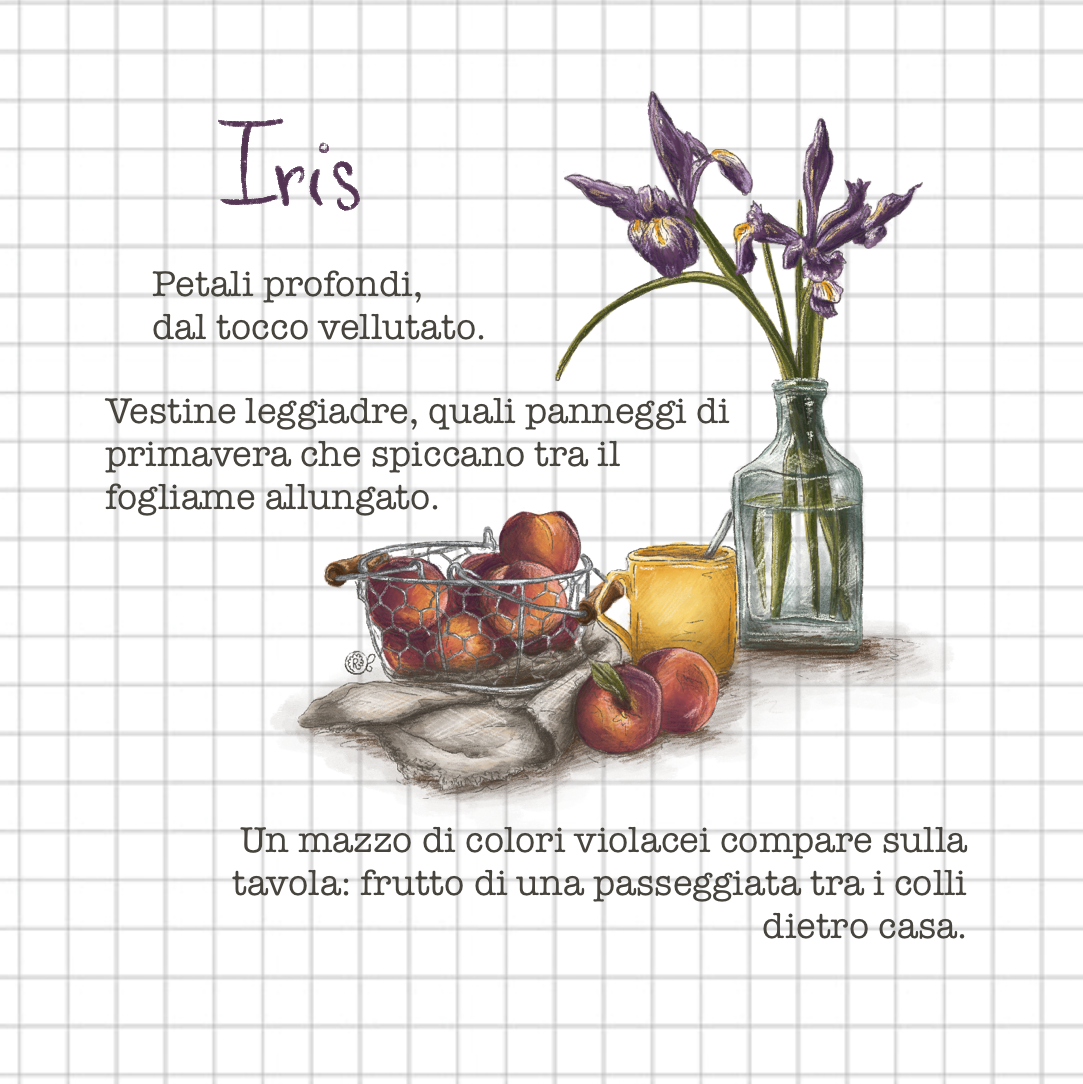

Iris

… Pioverà? Forse. Non si sa. Il grigolino delle nuvole è ancora quasi amichevole: fa venire voglia di prendere il sentiero dei colli. Passi incerti conducono lassù, verso una certa cappellina sempre adorna di un mazzo di fiori. Oggi, però, c’è qualcosa di più. Macchie violette spuntano tutt’intorno, srotolandosi dagli steli, come piccoli drappi vellutati.…