Milano

-

Risolatte a Colazione. Un libro di Emma Sedini

Se siete curiosi di scoprire chi è la Risolartista, questo è il libro giusto! Una serie di simpatici racconti che la vedono protagonista, tra Milano, musei e avventure quotidiane

-

Sui Navigli di Milano c’è da 50 anni un laboratorio d’incisione nascosto in un cortile verde

C’è un posto a Milano che sembra Montmartre ma non è Brera! È un cortile pittoresco immerso nel verde, in cui ancora si pratica e si insegna l’arte dell’incisione come accadeva negli Anni Settanta. Non siete curiosi di sapere dov’è?

-

Al di là della parete. “Mimesis”: i graffiti metafisici di Doze Green

Dalla street art a una filosofica riflessione sull’infinito È nato Jeff, si è firmato Doze sui muri delle strade del Bronx, ed è oggi un filosofo contemporaneo. Questa è l’evoluzione, biografica quanto artistica, di Jeff Green: protagonista della scena newyorkese degli anni Ottanta. Cresciuto nei bassifondi di periferia, dove la cultura hip hop andava per…

-

L’effimero scorre davanti alle lacrime della Madonna. “Aperçues” di Nina Carini nella Basilica di San Celso

Un contesto inaspettato per l’arte contemporanea Quando si dice che Milano ha mille volti e luoghi nascosti, solitamente sepolti nella frenesia quotidiana, si intende questo. La Basilica di San Celso, quel piccolo edificio anticheggiante sulla destra della chiesa di Santa Maria dei Miracoli (in Corso Italia) è un esempio di tesoro da riscoprire. Si tratta…

-

(In)utili incontri? Un giro ad (Un)fair

“Come tutte le fiere abbiamo obiettivi che si traducono in target e numeri, ma quello che vogliamo vedere nei prossimi giorni sono galleristi e collezionisti felici.” Emanuela Porcu e Laura Gabellotto Un contro-concetto di fiera dell’arte Con queste parole, le direttrici Emanuela Porcu e Laura Gabellotto inaugurano la seconda edizione di questa giovane fiera. Una…

-

Cent’anni dopo la scoperta di Spina etrusca

Una scoperta archeologica da non dimenticare 1922 – 2022. Cent’anni sono ormai trascorsi da quell’inaspettato mucchio di “terrecotte e bronzi di magnifica fattura greca”, che emersero durante gli scavi di bonifica delle valli di Comacchio. Da allora, gli archeologi non si sono più arrestati, continuando ad approfondire e incrementare il patrimonio di conoscenze della città…

-

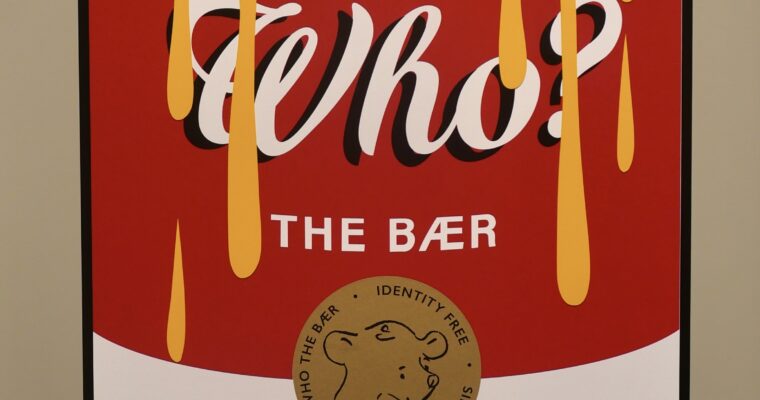

Cercasi risposte

“Who is Who-dimensional?” alla Galleria Giò Marconi Who the Baer. Un orsett* in cerca di identità Una delle poche certezze di questo personaggio è la sua genesi artistica. Durante il primo lockdown del 2020, quando tutti ci trovavamo rinchiusi nelle nostre case, l’artista britannico Simon Fujiwara ebbe un’idea. Un’idea che traduceva il sentimento di disperazione,…

-

Al cospetto della Pietà Rondanini

Dal maggio 2015, anno ricordato dai milanesi come quello della grande Esposizione Universale dedicata al mangiare, nel Castello Sforzesco c’è un undicesimo museo ad aggiungersi al restante ricco repertorio. Si tratta del Museo della Pietà Rondanini, finalmente esposta dignitosamente in tutto il suo fascino di non-finito. Ci sono voluti anni (quasi sessanta), prima che il…

-

Avvento, Natale e Presentazione al Tempio al di sotto della Pala degli Oddi

Milano, 26 dicembre 2022 C’è una storia, un racconto, forse una fiaba, che non passa mai di moda. Ricorre sempre nelle pagine dei libri: libri di qualsivoglia genere o tematica. Un fondo di questa storia, quando si parla di noi, uomini che abitano la terra senza sapere da quanto, per quanto e perché, non manca…

-

Il ritratto “senza posa” di un inquieto pittore bergamasco (di adozione)

Lorenzo Lotto. Soffermatevi su questo nome scritto in bei caratteri su una didascalia appesa nella Galleria dei Ritratti della Pinacoteca braidense. Di lui, ci sono lì affiancate quattro opere: quattro ritratti, piuttosto ben fatti. Uno, in particolare, dovrebbe stuzzicare l’occhio attento, il “Ritratto di gentiluomo con i guanti”. Il soggetto non è ben identificato… pare…