Giugno 2021

-

Mozzarella, che passione!

La prima mozzarella non si scorda mai. E la prima ricotta al forno, nemmeno. E neanche la prima scamorza… soprattutto se è una scamorza mai vista, con il cuore ancora liquido di latte. Come fosse appena fatta. Effettivamente, al Centro della Mozzarella, ogni cosa si può dire che sia appena fatta… Era un tardo pomeriggio…

-

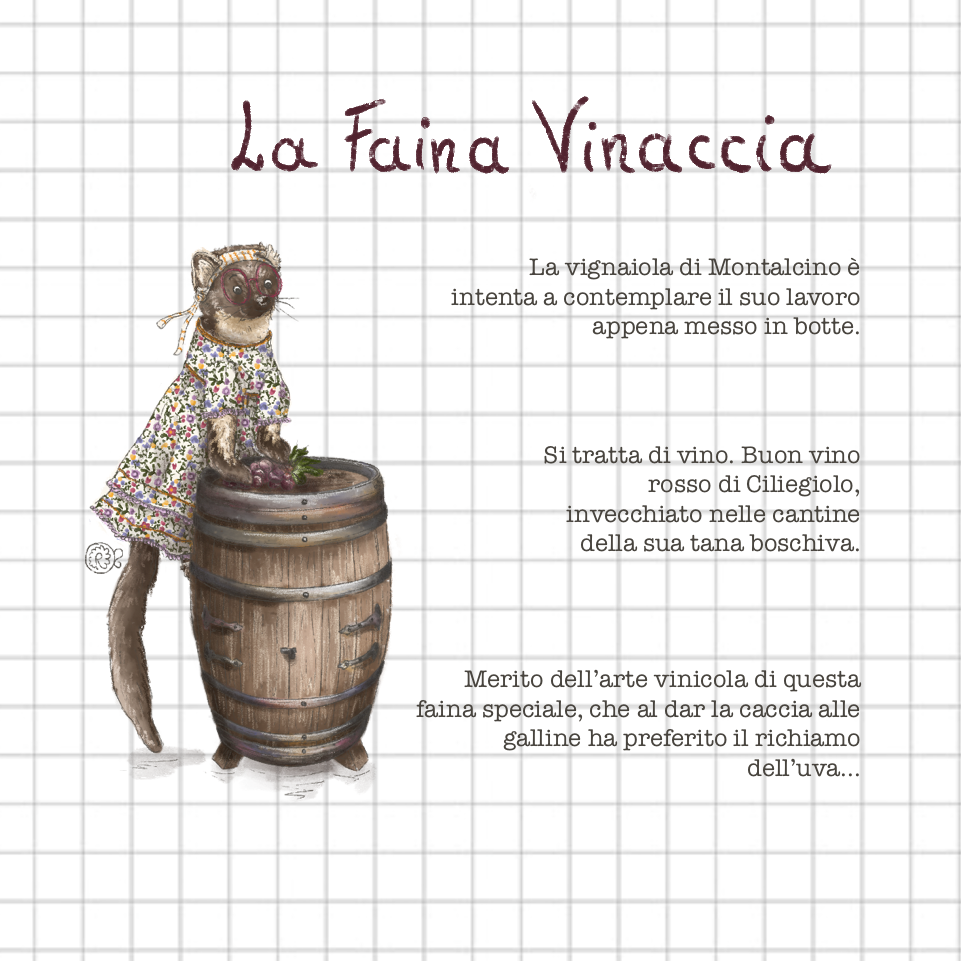

La Faina Vinaccia

Tranquilli… non mordo! Sono una faina, certo, ma non rispetto esattamente le vostre solite credenze su quelli come me. Toglietevi subito dalla mente l’idea di una faina che si diverte a spaventare le galline mentre dormono tranquille nel pollaio (per non dire di peggio…). Dimenticatevi anche di tutti i pregiudizi sulla mia specie, che viene…

-

Grechetto

Il vino a parole Il nome di questo vitigno tipico dell’Umbria sembra subito richiamare la Grecia… chissà perché! Eppure, tra i colli perugini è anche conosciuto con certi curiosi nomignoli,, come “Strozzavolpe”, in ricordo di una storiella bucolica locale. Si racconta, infatti, di una volpe furba e golosa di uva Grechetto, che riusciva sempre a…

-

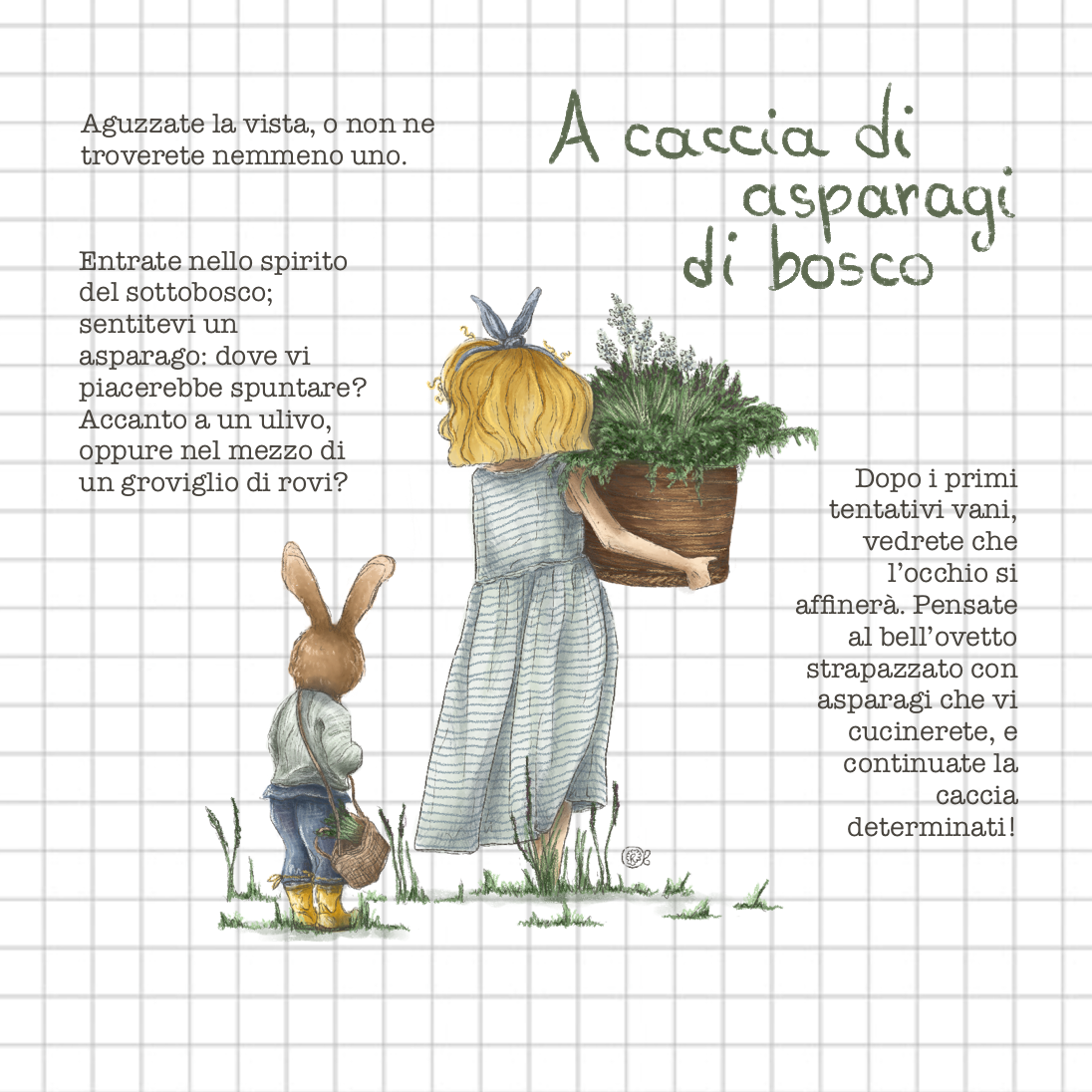

A caccia (e ai fornelli) con gli asparagi di bosco

Finalmente, Toppolo bussò alla porta. Era giunta l’ora tanto attesa di andare alla ricerca degli asparagi di bosco. La Risolartista si era vista promettere quella passeggiata almeno un paio di settimane prima; poi, però, i troppi impegni del leprotto avevano rinviato più volte l’appuntamento. … quali potevano essere questi “impegni” tanto importanti? Ve lo starete…

-

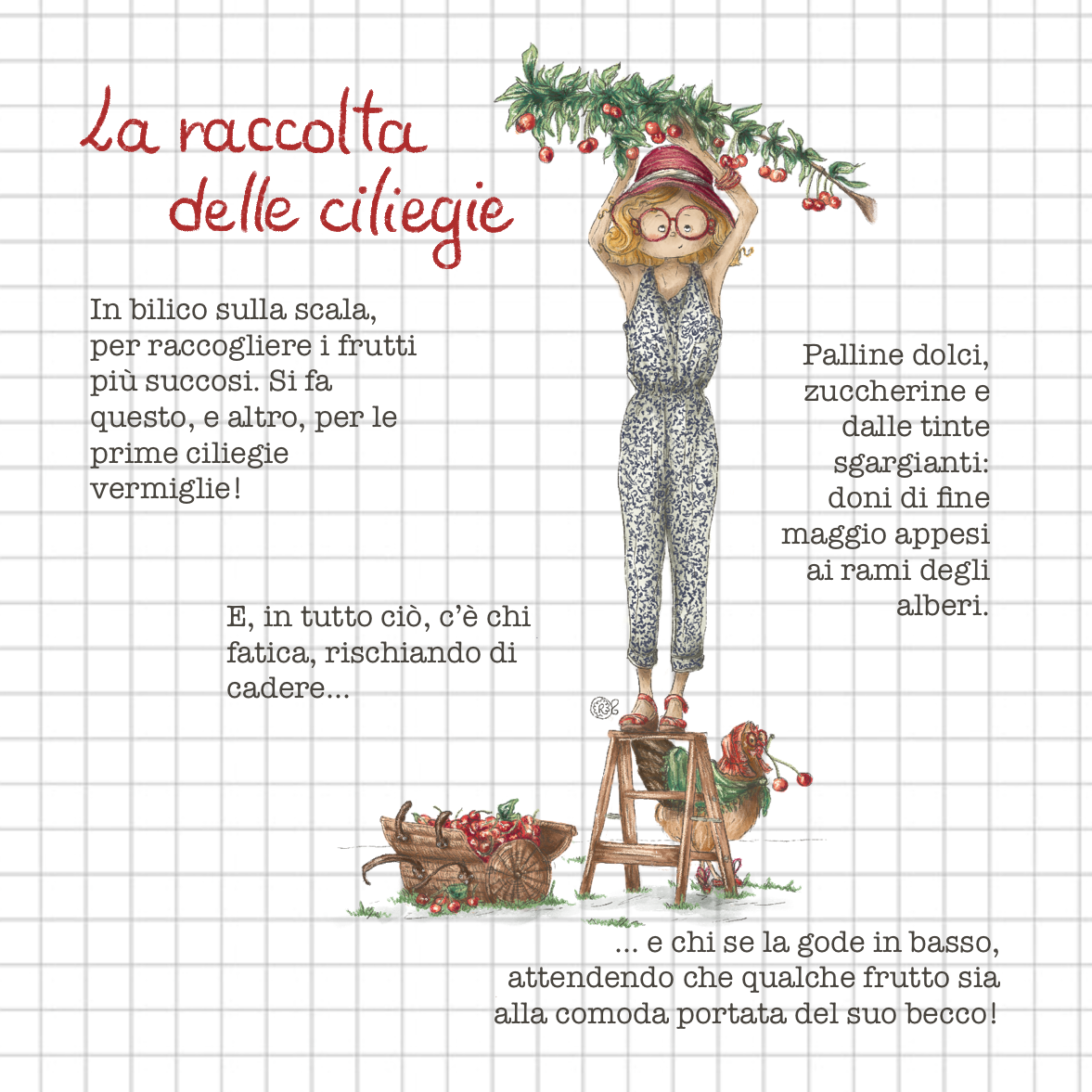

La raccolta delle ciliegie

Toc. … Toc toc. Qualcosa aveva improvvisamente rimbalzato sulla testolina piumata della Gallina Deruta. Cosa poteva essere stato? Certo, niente di extraterrestre: non vi erano simili stranezze nel suo bel giardinetto sicuro e accogliente. Sappiate subito che si trattava di una ciliegia; e di una ciliegia bella grossa e matura. Anzi, a dir la verità,…

-

Lambrusco

Il vino a parole Vino gioioso, allegro, morbidamente fruttato. Un compagno di viaggio per la ghiotta cucina emiliana, capace di rinfrescare anche il ragù più ricco e saporito. Spumoso nel momento in cui si adagia nel calice, corposo e rotondo fino alla fine. Un inno all’estate godereccia e contadina della campagna padana, insomma. Il Lambrusco…

-

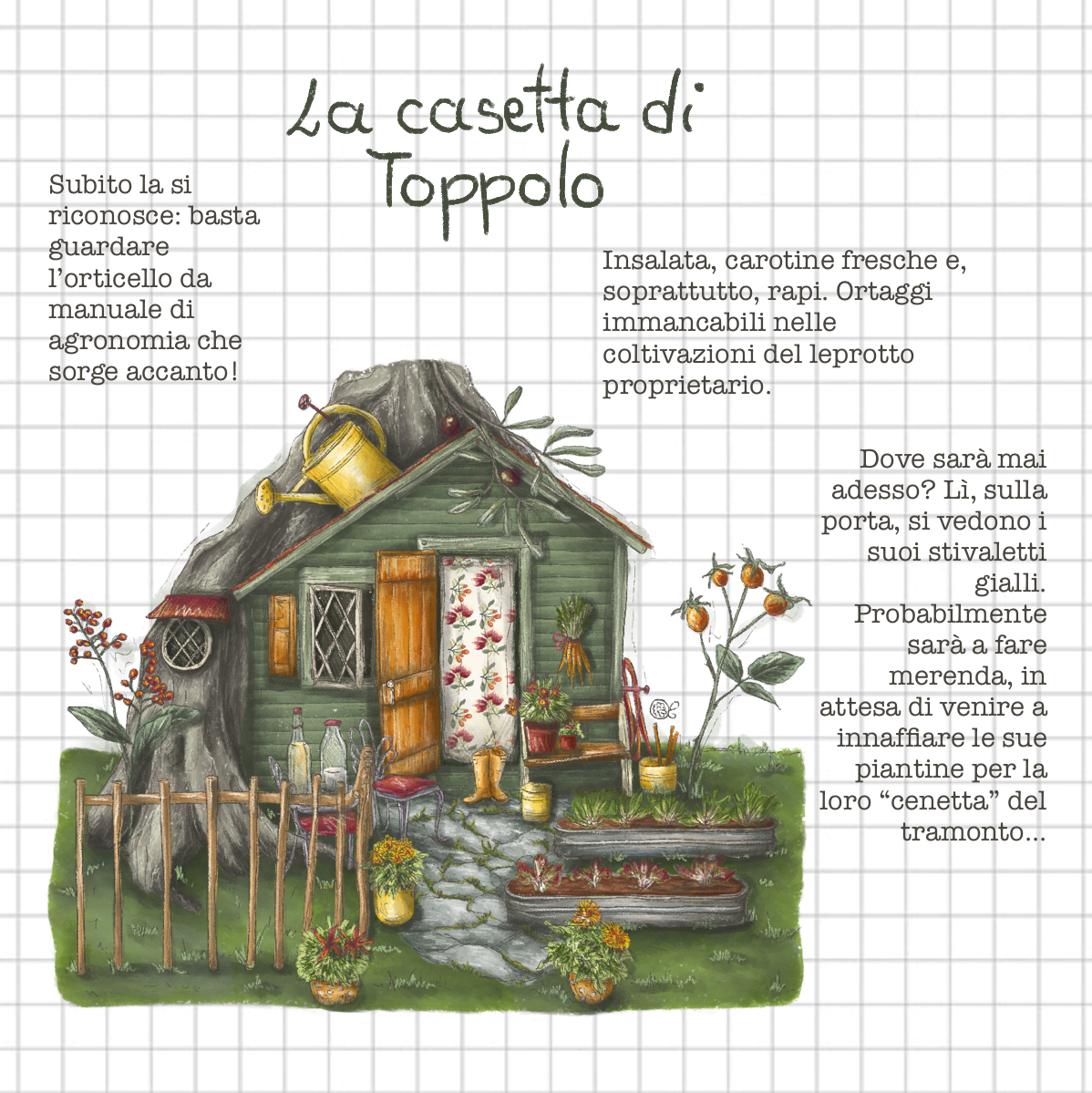

Incontri nel Grande Prato del Toppo

Non era quella la prima volta in cui la Risolartista si aggirava per i sentieri del Toppo: il posto le era abbastanza familiare. Tuttavia, non aveva mai fatto troppa attenzione a quel grande prato che costeggiava la salita principale. Colpa della fretta? Forse. Oppure, semplicemente, aveva sempre preferito rivolgere lo sguardo in direzione opposta, osservando…