La ceramica che accompagna la nostra vita parla di noi. Essa sa tutto di noi.

La Risolartista

La vita umana è legata alla ceramica fin dalle origini più remote. Se oggi si sa qualcosa della vita quotidiana e delle abitudini dei popoli antichi, lo si deve ai reperti di quella che fu la loro “ceramica comune”.

Ceramica comune. Così nei musei archeologici si leggono classificati piatti, bicchieri, vasi e via dicendo. È un denominatore comune, condiviso da svariati utensili che accompagnarono l’esistenza di generazioni di uomini.

Dall’essere contenitori da trasporto per il commercio, alla semplice funzione di coppa per portare l’acqua alla bocca: gli usi della ceramica comune non hanno confini. E quello che dovrebbe far riflettere è quanto questo continui anche oggi.

La nostra realtà quotidiana è disseminata di ceramica comune. La ceramica è così vicina, da confondersi con il contorno che la circonda. Come non ci si cura delle pareti delle stanze che vediamo tutti i giorni, così non si presta attenzione ai mezzi con cui ci si nutre.

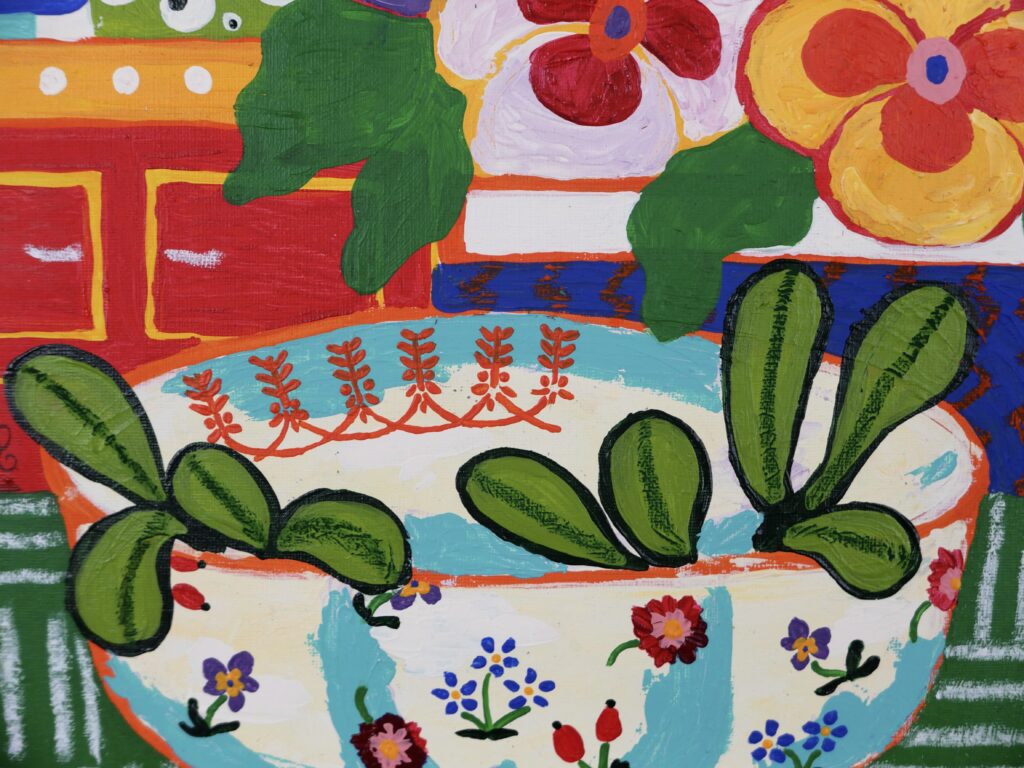

Eppure, ciascuno di noi fa colazione sorseggiando il caffellatte da una tazza di ceramica. Ciascuno la appoggia bruscamente (probabilmente perché in ritardo) su un piattino, facendola risuonare al contatto con l’altra superficie di ceramica. E condividiamo tutti allo stesso modo la pratica di mangiare la pastasciutta su un piatto di ceramica, come di mettere le nostre precarie collezioni di piante d’appartamento in vasetti di ceramica.

Tutta ceramica. Tutta ceramica comune, che, sebbene l’aggettivo non le riconosca niente di particolare, per noi ha un valore inestimabile. Anche se non ce ne rendiamo più conto.

La ceramica che accompagna la nostra vita parla di noi. Essa sa tutto di noi. La tazza del caffè mattutino condivide con noi (e subisce su di sé) le preoccupazioni della giornata che comincia. Non ci abbandona, ma ci sostiene, cercando silenziosamente di farci ricordare quelle domeniche serene e ridenti. Quelle domeniche in cui l’abbiamo posata lentamente sul piattino, curandoci di lei come fosse un oggetto prezioso. La nostra ceramica comune è un oggetto prezioso. È tra le poche cose eterne che conserveranno sempre il nostro ricordo. Anche se non ce ne rendiamo più conto.

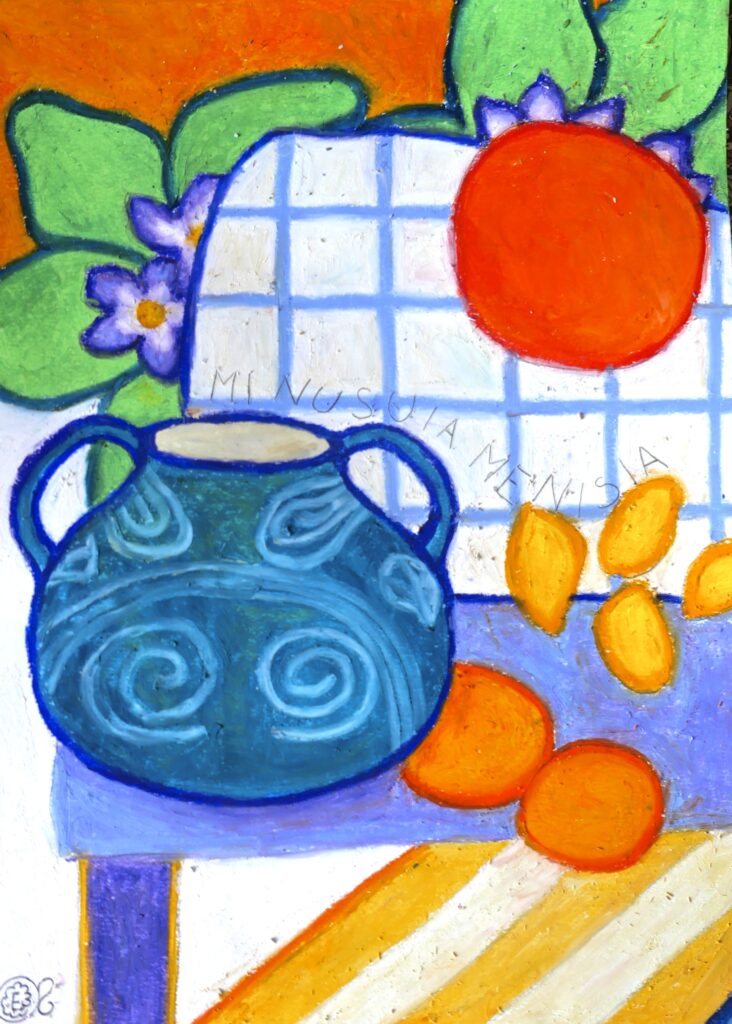

Gli Etruschi, gente sapiente, lo avevano capito. Avevano capito il valore e il potere della loro ceramica comune. l’apprezzavano così tanto, da aver inventato una tecnica di lavorazione che la rendeva simile al prezioso bronzo. I buccheri etruschi, dal colore nerastro, sono un unicum del panorama antico. Nessuno riuscì mai a imitarli. E questo dice molto dell’importanza della ceramica comune per loro.

La nostra ceramica comune è un oggetto prezioso. È tra le poche cose eterne che conserveranno sempre il nostro ricordo. Anche se non ce ne rendiamo più conto.

La Risolartista

Non solo. I rispettivi proprietari erano soliti incidere sula superficie dei loro oggetti frasi come “Io sono di…”. Proprietà e affermazione di esistenza nelle stesse lettere. La ceramica si legava al proprietario, promettendogli di recarne per sempre la memoria scolpita sul suo corpo.

Partendo dall’ispirazione della ceramica comune antica e dei buccheri etruschi, con “Ceramica comune” voglio far riflettere sul ruolo di questi oggetti nella nostra vita. Con colori sgargianti e allegri, con una tecnica volutamente naif e infantile, propongo il mio sguardo sulla mia quotidianità. Uno sguardo genuino, che sa fermarsi sulla tazza del caffellatte e coglierne il valore. Un valore che allo stesso tempo riflette me stessa, e il mio vivere di tutti i giorni. La ceramica comune fa da testimone alla mia vita, eternizzandone tanti momenti. Voglio cogliere i più belli e colorati, così da potermene ricordare quando ne avrò bisogno.

Tutti, quando la speranza ci viene a mancare, dovremmo guardare alla nostra ceramica. Essa è lì, aspetta solo di consolarci, ricordandoci che, se oggi siamo bruschi con lei, domani le sorrideremo di nuovo.

C’era una volta la cucina della nonna Gina. E c’è ancora. C’erano una volta inviti a pranzo settimanali: ogni mercoledì, all’uscita da scuola, qualcosa in pentola aspettava sul fuoco. Spesso era pasta con il pesto, oppure rotolo di verdure. L’arrosto era una rarità, e il minestrone mai nel menù. Ciò che sempre regnava in mezzo al tavolo era lei: la marmitta dell’insalata.

Ampia, circolare ma non troppo, con il bordo dipinto di vermiglio che faceva morbidi saltelli a ogni spicchio della sua quasi-circonferenza. All’interno una massa umidiccia e oliata di soncino (solo con olio extravergine di oliva taggiasca – regola della nonna Ginia), all’esterno un prato di fiori.

Petit Fleur.

Così recitava il motivo del servizio quotidiano della casa. Quattro le varietà: violette, occhi della Madonna, margherite arrossate e delle bacche indistinte. Tanti gli esemplari che viaggiavano sulla ceramica, diffondendosi anche sui vicini piatti coordinati. L’insalata, là dentro, stava proprio bene: era il suo mondo. Fiorito di fuori, frondoso nel cuore.

E le viole del pensiero che si affacciavano dal davanzale della cucina avrebbero voluto tanto essere invitate a pranzo. Bramavano di accasarsi in quella marmitta anche più dello stesso soncino. Non capivano come mai una simile dimora fosse destinata a quella che non era che erba. Loro, invece, con i loro petali variopinti e vellutati, che facevano invidia ai tessuti più pregiati, erano relegate in un vasetto di plastica. E così, in pochi giorni, morivano di invidia.

E sarebbero morte ancor prima, se solo avessero saputo che, all’interno della ceramica, l’etrusco spiccava sul presunto candore.

Pastello a olio su carta – 2023

“Io sono di Nusuia Menisia”. Questa è l’iscrizione impressa eternamente sul bordo superiore del vaso etrusco. È espressione di possesso, e allo stesso tempo affermazione di esistenza. “Io sono”: è la ceramica che parla. E nel suo parlare dà voce a colei (o colui) che ne fu la proprietaria.

La ceramica accompagna l’uomo nella vita quotidiana. Guardando in essa, possiamo leggere nell’animo che ogni giorno ne trae nutrimento. Quando abbiamo paura del tempo che passa, paura di essere dimenticati con gli anni, basta guardare alla nostra ceramica. Lei è lì, sulla tavola della cucina, e parla di noi senza che le sia stato chiesto di farlo. Fedele compagna di pasti, condivide le gioie e le preoccupazioni.

Già gli Etruschi, più o meno consapevoli, si erano accorti del suo potere eternizzante. Forse più per smania di possedere che di speranza di essere ricordata, Nusuia Menisia incise il suo nome. Incise la sua vita su un’anfora di ceramica comune.

Pastello a olio su cartone telato, 2023

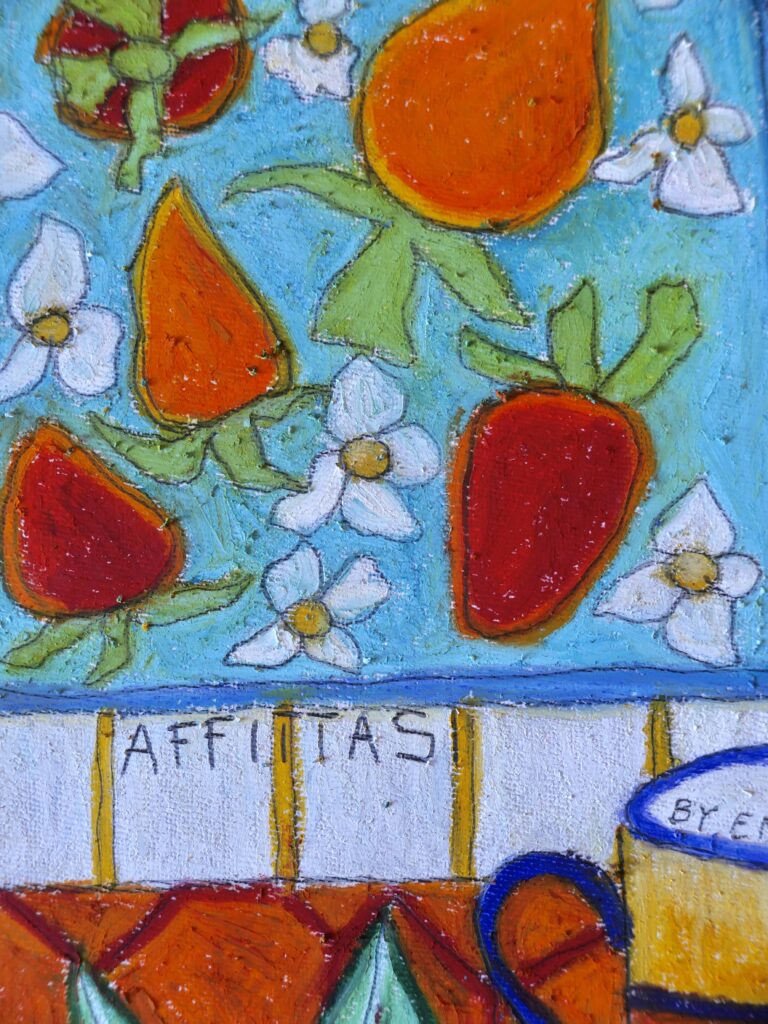

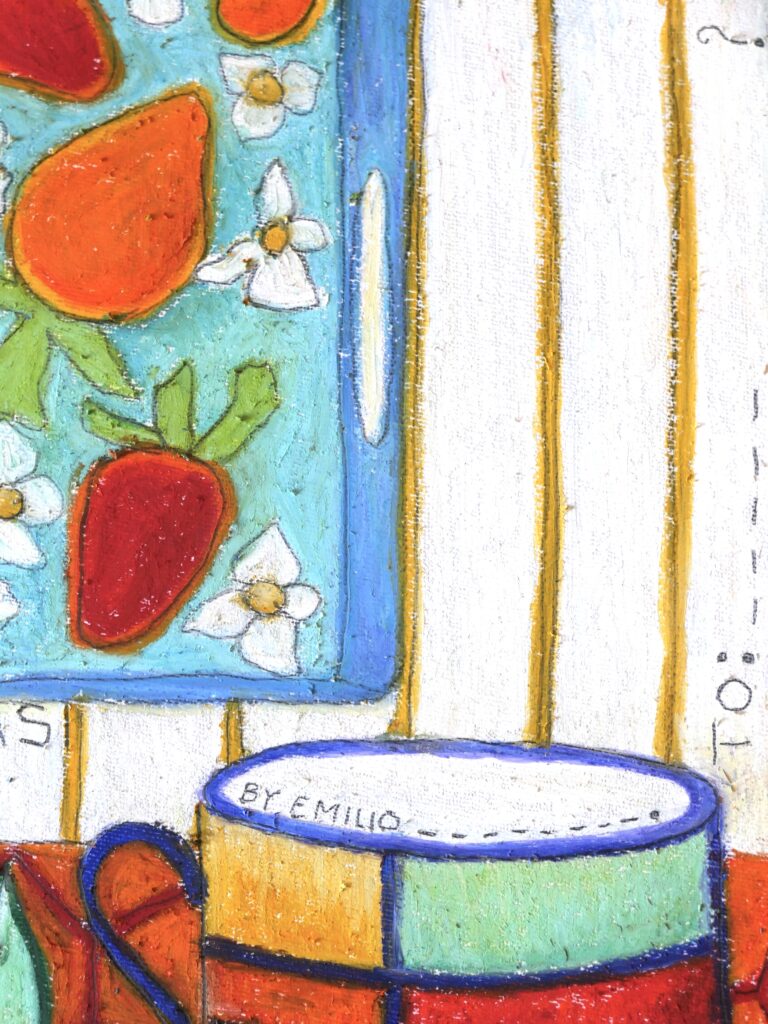

Nella genesi di questa ceramica comune, il creatore la volle dedicare. “By Emilio.” marchiò al di sotto della tazza. Una dedica che non ha mai trovato compimento. Vent’anni e più sono passati, e ancora essa è in cerca di proprietario.

Nei primi tempi (mi è stato raccontato: io non c’ero), un affittuario ce lo aveva avuto. Babbo e mamma se la scambiavano a colazione, nell’incapacità di distinguerla dalle sue analoghe sorelle.

Poi, più nessuno. L’affitto costava troppo? Solo il prezzo di trattarla con un po’ di di cura. Un po’ più di cura del normale.

Il problema, è che era troppo grossa. E troppo “bella”. E troppo fragile. Troppo poco comune per essere trattata come una ceramica comune.

È così: non tutta la ceramica comune è ammessa ad uso di ceramica comune. In questo caso, il ceramista ha commesso un errore. L’ha etichettata comune, ma l’ha creata fuori dal comune. E le etichette sbagliate non perdonano. Basta guardare il destino attuale di questa tazza: il ripiano più alto della credenza della cucina. Se non fosse per il suo rosso brillante, che s’intona così bene con le fragole di inizio marzo, non sarebbe neppure ricomparsa fuori. Ora è là, tra le foglie di beniamino, che prende l’ultima boccata d’aria.

Prima di ritornare eternamente sull’ultimo ripiano della credenza.